八戸 イカ、ウニ、アワビ 情念の「えんぶり」八戸・冬紀行

東北新幹線「はやて」で、東京駅から2時間56分、八戸駅に着く。

東北新幹線「はやて」で、東京駅から2時間56分、八戸駅に着く。

さすがに寒気が厳しい。

腹ごしらえすべく、東北新幹線の八戸延伸に合わせてオープンした、八戸の繁華街、三日町と六日町を路地で結ぶ「屋台村」に直行する。入口に掲げられた「みろく横丁」の看板の下に「やぁんせ市」とある。「やぁんせ」とは、土地の言葉で「いらっしゃいませ」の意味である。

一軒の屋台の暖簾をくぐる。「イカ刺し350円」「イカの肝150円」「ホッキ貝刺し350円」……と、その安さとうまさにド感動。とりわけ、イカのワタを醤油漬けにした「イカの肝」は、よほど新鮮なのだろう。臭みがなく、舌の上でバターのようにとろけるぞな。地酒の肴にピッタシ。そういえば、八戸漁港は、イカの水揚げ量が日本一だった。

ついでながら、夜、地元のすし屋「重兵衛」でいただいた、「肝」ならぬ「精巣」にも泣けましたね。湯通しした、ミズダコの白子「エラカレ」の濃厚な味は、東北版チーズでしたな。この「エラカレ」は、八戸ではどこの家庭でも、冬場、ごく普通にいただく食材とか。東北の食豊かなりの感、ますます深くするばかりである。

「この三日町と六日町の町名の由来を知っているか? 市の立つ日からきているぞ」「じゃあ、一戸から何戸まであるか、知ってるか」「おれは知ってるぞ。九戸よ。戸とは、牧場の入口の意味。八戸は、大昔、八番目の牧場があったということだな」

などと、旅のパートナーのおじさんたちは、勝手にほざき合うのである。

仕上げに、名物のウニとアワビの「いちご煮」をタマゴでとじた「いちご煮丼600円」をいただく。気分は、あっという間に「北東北」であった。

「八戸えんぶり」の稽古風景の見学に向かう。訪れたのは、八戸市「妙朳組」だ。稽古場の「妙地区生活館」には、赤々とたかれた大きな石油ストーブが一台。

「八戸えんぶり」の稽古風景の見学に向かう。訪れたのは、八戸市「妙朳組」だ。稽古場の「妙地区生活館」には、赤々とたかれた大きな石油ストーブが一台。

「八戸市のえんぶりは、800年も続いている民俗伝統芸能です。明治のはじめの頃は、100組をこえていましたが、いまは、残念ながら42組に減っています」

と説明してくれたのは、八戸地方えんぶり連合協議会会長の分枝正男さん。

国の重要無形民俗文化財に指定されている「えんぶり」は、昔、「えぶり」という農機具を手に持って舞ったことから発祥したといわれ、それがなまって「えんぶり」になったという。派手な色彩の烏帽子をかぶった舞い手の太夫が3人から5人で編成され、笛、太鼓、手平鉦、歌い手など、総勢20人前後で一組だ。

「妙朳組」には、小学三年生から97歳までのメンバーがいるという。ストーブの周りに集まる面々を眺め渡せば、確かに老若男女。つまり、伝統芸能は、いまもしっかりと受け継がれている印象。古きよき時代の村や、鎮守の森の気配すら漂うのだ。「子供たちは、中学や高校の受験勉強のときにいったん休み、ここに戻ってくるのが3割から4割かな」と分枝さん。稽古を見せてもらった。

「ヤンヤヤンヤ朳摺りの籐九郎が参って候ヤイ――」

驚かされたのは、激しくリズムを刻む鳴り物だ。舞いも、予想を裏切る動きである。祈りにも似た情熱がほとばしる。

感動させられたのは、子供が扇子を片手に踊る「松の舞」。一番小さな小学生の女の子が紅葉のような手に扇子をヒラヒラさせながら、無心に舞う姿を眺めていると、こちらの魂までが洗われる。小泉さんではないが、「感動したッ」――。

稽古が終わると、ストーブを囲んで茶碗酒になった。

寺山修司の

従兄弟に会う

翌朝7時、八戸漁港に近い朝市に出かけた。交通整理の警備員が出ているほどで、大変な人出だ。竹で編んだ背負い籠のおばあさん、手ぬぐいで頬かむりした男衆など、みんな地元の人たちである。観光客の姿は、まったく見当たらない。

翌朝7時、八戸漁港に近い朝市に出かけた。交通整理の警備員が出ているほどで、大変な人出だ。竹で編んだ背負い籠のおばあさん、手ぬぐいで頬かむりした男衆など、みんな地元の人たちである。観光客の姿は、まったく見当たらない。

地べたには、海の幸、山の幸に加えて、靴、衣類など、生活雑貨も並んでいる。朝市の素朴な風景が広がる。

朝食をとるため、八戸漁港へ。イカ釣り船が岸壁に舫でいるが、日曜日とあって、閑散としている。「水産厚生施設・浜のスーパー漁港ストア」とあり、その横に「航海祈安全・大漁」とある。

「浜のスーパー」内には、朝っぱらから、ガンガンに演歌がかかっている。漁船員の姿は見当たらない。その分、漁港特有の活気さに欠けるが、海鮮ラーメンをすすっていると、北国独特の魅力がじんわりと伝わってくる。

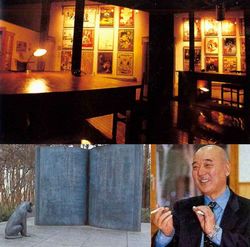

レンタカーを飛ばして、三沢市の寺山修司記念館に向かう。寺山修司の母親のはつさんから三沢市に寄贈された遺品を保存公開するため、三沢市が建てた記念館だ。館長は、寺山修司の従兄弟の寺山孝四郎氏である。

「修司は、青森で空襲に遭って、三沢の私の実家にやってきて、私の弟みたいな関係で、2年間一緒に生活したんです」

生前の寺山修司を彷彿させるかのように、じつにこった演出で、展示が行われている。その仕掛けについては、見てのお楽しみ……。ただ、入館者は、やや少なくて年間約2万人。考えてみれば、「書を捨てよ町へ出よう」といっても、今の若い人は、とっくに書を捨てているから止むを得ないか。知名度もあがる今後への期待大だ。

記念館の裏の美しい赤松の林を歩いていくと、本をかたどった寺山修司の文学碑があり、彼の短歌が刻まれていた。

マッチ擦るつかのま海に霧ふかし

身捨つるほどの祖国はありや