一ノ関 藤原三代の中世都市・平泉歴史、ロマン、食を訪ねる

「いやあ、田んぼ道を歩くなんて、大人になって初めてじゃないかな。何十年ぶりか。風が渡り、蛙がなく……これって、究極の癒しじゃないかな」

「いやあ、田んぼ道を歩くなんて、大人になって初めてじゃないかな。何十年ぶりか。風が渡り、蛙がなく……これって、究極の癒しじゃないかな」

そう感激するのは、一言居士のQさんである。

東北新幹線「一ノ関駅」で下車して、車で西におよそ30分。平泉の文化遺産「骨寺村荘園遺跡」に着く。奥州藤原氏初代の清衡公の発願による、「紺紙金銀字交書一切経」(国宝)などのお経を収めていた、中尊寺経蔵の荘園遺跡だ。

「清衡公にお経を書いて下さい、と頼まれた自在房蓮光というお坊さんが、8年間かけてそれを完成した。すると、お経を納める経蔵の管理が必要になった。そこで、清衡公からその管理を任されたのが自在房蓮光さんで、併せて管理料を賄う経蔵の領地として指定されたのが、この骨寺村荘園なんですね」

と、説明して下さったのは、「いわいの里ガイドの会」会長の白澤剛一さんだ。

かくして、骨寺村を中尊寺の経蔵別当領として授かったのが、天治3年(1126年)。中尊寺までは約14㌔で、当時、半日行程だった。その荘園が“現存”する?

「というのは、『陸奥国骨寺村絵図』(国指定重要文化財)に描かれた寺札などの遺跡が、いまも多く現存しており、いわば、その頃の中世の荘園の原風景がほぼそのまま維持されている、全国でも珍しい場所なんです」

と、白澤さんはいう。

今年4月から、白澤さんが会長をつとめる「いわいの里ガイドの会」の人たちが、この“中世の村”の姿を視覚的に体験する、最長1時間半の散策ツアーの案内を始めたのだ。

山々に囲まれた村に、川が流れ、青く広がる水田に、さわやかな風が渡る。

「ここが駒形根神社です。村の氏神です。隣が馬頭観音です。農耕作業で、馬を大事にしたのでしょうね」

と、白澤さん。

確かに、パンフレットに掲載されている古い絵図を見ると、同じ位置に神社が描かれている。

階段を登って、小高い丘の上へ。そこから眺めやると、里山に囲まれた水田が広がる。何の変哲もない風景だが、これこそ日本の村の原風景ではないか。

「これが、荘園の風景か。いや、なんだか柳田國男か、宮本常一になった気持ちですな」と、自称教養派のXさんは、つぶやくのである。

それにしても、日頃、アスファルトの道を歩いているせいか、土の上を久しぶりに1時間半も歩くと、妙に足が疲れました。

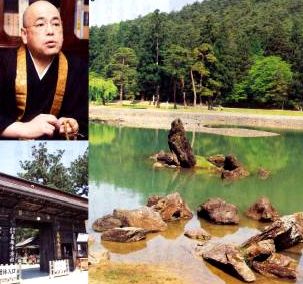

毛越寺・中尊寺の浄土式庭園に臨む

奥州藤原三代が治める平泉は、12世紀の日本の中で、京都、博多と並ぶ屈指の都市だった。その中心が毛越寺と中尊寺である。

奥州藤原三代が治める平泉は、12世紀の日本の中で、京都、博多と並ぶ屈指の都市だった。その中心が毛越寺と中尊寺である。

「文治5年(1189年)、平泉に進駐した源頼朝は、毛越寺の金堂円隆寺にお参りをしています。そのとき頼朝が、その荘厳さにおいて、“吾朝無双”と褒め称えたことが、『吾妻鏡』に記されています。ところが、それから37年後の嘉禄2年(1226年)、野火によって焼けてしまったんですね」

とは、毛越寺執事長の藤里明久さんの説明だ。

かつての毛越寺の壮大さを今に伝えるのが、浄土式庭園だ、と藤里さんはいう。

「奈良の法隆寺や唐招提寺にお出かけになっても伽藍の中には、お庭はありませんでしょう。ところが、平安時代になると、お寺の中にお庭がつくられるようになるんですね。仏様がいらっしゃって、その前に園池があるという構図が浄土式庭園なんです」

「宇治の平等院がそうですよね」

と自称教養派のXさん。

「平等院をつくったのは、藤原頼道ですが、その三男の橘俊綱がまとめたとされる『作庭記』があります。平安時代の庭を勉強する人は、必ず読む本ですね。現在、浄土式庭園といいますと、平等院や京都の浄瑠璃寺など、ごくわずかしか残っていません」

実際、『作庭記』に基づいてるくられたという毛越寺の浄土式庭園には、心を洗われるものがあるのだ。

大泉が池に配された洲浜、枯山水の築山、波返しにあたる立石……。

そこには、明らかに宇宙観が漂う。それが、平安時代の浄土思想といったらいいのか。つまり、仏の世界の浄土を地上に表現しているといったらいいのか。現代人にも通じる祈りが感じられるのだ。

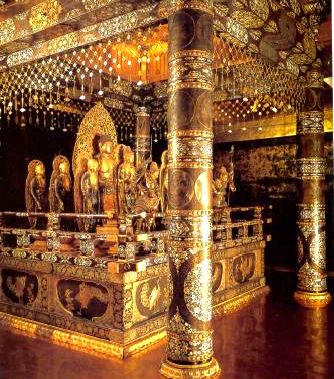

このあと、中尊寺を訪ねた。

「中尊寺の開山は、天台宗の慈覚大師で、嘉祥3年(850年)のことです。その後、清衡公によって、長治2年(1105年)頃から20年ほどの間に主な堂塔伽藍が建立されました」

と、中尊寺事務局執事の清水広元さんは語る。

清衡公は、前九年の役で父親を、後三年の役で妻子を失った。清衡公の悲しみは、いかほどであったか。

「じつは清衡公の深い悲しみがあったからこそ、いま、われわれは、こうしてすばらしい平泉文化に接することができるわけですね」

と、知的体育会系のYさん。

清衡公は、家族だけではなく、敵味方を問わず、戦いに倒れた人々を弔うため、堂塔伽藍を創建したのだ。芭蕉は、平泉を訪ね、「夏草や 兵どもが 夢の跡」と詠んだが、まさしく「夢の跡」の鎮魂を願ったのである。

清衡公は、家族だけではなく、敵味方を問わず、戦いに倒れた人々を弔うため、堂塔伽藍を創建したのだ。芭蕉は、平泉を訪ね、「夏草や 兵どもが 夢の跡」と詠んだが、まさしく「夢の跡」の鎮魂を願ったのである。

「陸奥は、金をはじめ漆、馬などに恵まれて、大変豊かでした。だから、戦いのあと、城を建てることもできたと思うんです。清衡公は、亡くなった人々だけではなく、山川草木にいたるまで供養しようという考えだったんですね」

と、清水さんは、説明する。

ちなみに、創建当時から残っている堂宇は、金色堂と、経蔵の一部だけだという。

食も文化も高レベル、日本の底力

さて、平泉の食といえば、近年、とみに評価の高い、隣町の奥州市前沢区(旧前沢町)の前沢牛をあげなければならない。その前沢牛の殿堂ともいうべき、前沢牛料理店「味心」に寄った。

「当店の小形牧場では、現在、750頭前後を飼育しています。前沢牛は、脂身に甘みがあるのが特徴でしょうか」と、マネージャの小形成子さんはいうのだ。

食べたのは、まず牛の刺身。いやあ、これはうまい。スゴイ。甘くて口に入れた途端、とろけるようで、舌に甘みがジワーッと広がる。もう幸福の絶頂へとのぼり切るのだ。次にいただいたのが、溶岩の石焼ステーキ。これも筆ではいい表せぬ味。ガンときましたね。なにせ溶岩は、適度に脂を吸い込んでくれるので、食べたあとで脂のしつこさが残らないのだ。

食べたのは、まず牛の刺身。いやあ、これはうまい。スゴイ。甘くて口に入れた途端、とろけるようで、舌に甘みがジワーッと広がる。もう幸福の絶頂へとのぼり切るのだ。次にいただいたのが、溶岩の石焼ステーキ。これも筆ではいい表せぬ味。ガンときましたね。なにせ溶岩は、適度に脂を吸い込んでくれるので、食べたあとで脂のしつこさが残らないのだ。

平泉の特産品の一つに、漆製品がある。なかでも秀衡塗は有名である。その秀衡塗で、うなぎめしを食べさせてくれるのが、一関市内のレストラン「梅茂登本店」だ。

「秀衡塗の丼をつくったのは、昭和40年代の半ばでしょうかね。時どき塗り直して、いまも使っているんです。こうした丼をつくるのは非常に難しいんですよ。木は変形しますから、丼に蓋をぴたりとあわせるのが容易じゃないですからね」

というのは、3代目の加賀邦彦さんだ。

一関ではかつて、沼や川で、天然鰻がとれたが、昭和50年代に入ると、さっぱりとれなくなったという。現在、鹿児島から取り寄せているという鰻は、酵母入りの醤油による秘伝のタレと絶妙にマッチして、なかなかの味わいでした。

さてもさても、「食」のレベルの高さをみてもわかるように、平泉一帯、なかんずく一関藩は、仙台藩から分家独立した3万石の小藩ながら、江戸時代から、高い文化を築いてきたのである。

その意味で、一関市民の誇りが、大槻三賢人である。蘭学でお馴染みの大槻玄沢、その息子で、奥羽越列藩同盟の盟約書の草稿に携わった儒学者の大槻盤渓、そして玄沢の孫にあたる『言海』を著した大槻文彦である。一関市博物館を訪ねると、そのあたりの事情がよくわかる。

「江戸時代は、寺子屋ができるなど、どの藩でも勉学に励みました。とりわけ、東北地方は天保の飢饉などで苦しみましたから、村の再建策を懸命に勉強したんですね。旧家にいくと、和算書など、いろんな文書が残っています。一方、藩も、人材がいないと立て直せないというので、学問を奨励したんです」

「江戸時代は、寺子屋ができるなど、どの藩でも勉学に励みました。とりわけ、東北地方は天保の飢饉などで苦しみましたから、村の再建策を懸命に勉強したんですね。旧家にいくと、和算書など、いろんな文書が残っています。一方、藩も、人材がいないと立て直せないというので、学問を奨励したんです」

これは、一関博物館副館長兼学芸係長の大島晃一さんのコメントである。

地方の文化レベルの高さを実感させられた旅でありました。これが、日本の底力じゃございませんでしょうか。